lundi 30 novembre 2015

Intervention au séminaire "Histoire des médias, de l'image et de la communication", Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

4 décembre 2015 :

Histoire culturelle, histoire de l’Art

Julie Verlaine (Univ. Paris 1 / Centre d’histoire sociale du XXe s.), Femmes collectionneuses et mécènes de 1880 à nos jours.

Clara Bouveresse (Uni. Paris 1 / HiCSA), L’agence Magnum Photos de 1947 à nos jours.

Lieu :

UVSQ (salle 524 ou 610)

Bâtiment Vauban

Boulevard Vauban

78280 Guyancourt

Programme du séminaire

Une vie une oeuvre : Peggy Guggenheim

En plus d'avoir été une collectionneuse particulièrement avisée, Peggy Guggenheim

aura donc été une mécène sur laquelle de nombreux artistes auront

compté pendant et après la guerre, y compris Jackson Pollock à ses

débuts.

Issue d’une très riche famille juive de New York, Peggy Guggenheim s’ennuie très tôt dans son enfance dorée. Elle perd son père volage dans le naufrage du Titanic et désormais, non seulement elle s’ennuie, mais en plus elle est malheureuse…De voyages en voyages elle finit par s’installer en France ou elle anime les folles soirées de Montparnasse en cherchant à s’encanailler au milieu des artistes. Elle y rencontre son mari Laurence Vail, ils vivent ensemble une riche vie de bohème entre alcool et avants gardes, ont deux enfants et finissent par divorcer.

Marcel Duchamp va l’initier à l’art moderne puis au surréalisme : elle a enfin trouvé comment dépenser son argent. Elle fréquente tous les artistes du moment et commence à les financer… Mais la guerre approche et avec cette menace nait son désir de collectionner les œuvres d’art comme elle collectionne les histoires d’amour…avec passion, enthousiasme, voire voracité. Elle va réunir « la » collection de référence en ce qui concerne le surréalisme.

Peggy Guggenheim est pleine de complexes et pourtant il est difficile d’exister aux côtés de cette papesse du surréalisme qui vivra une histoire d’amour avec Beckett et une autre avec Max Ernst…Elle a su développer son œil et sera une des premières à exposer Jackson Pollock. Elle finira sa vie dans son palais de Venise, entourée de sa collection devenue incontournable et de ses chiens. Elle est désormais la « dogaressa » dont les lunettes de soleil et les boucles d’oreille sont entrées dans la légende.

Avec

Laurence Tacù, directrice des éditions de l’Herne et auteure de Peggy Guggenheim (Flammarion)

Julie Verlaine, historienne à Paris 1 et auteure de Femmes collectionneuses et mécènes, de 1880 à nos jours (Hazan)

Fabrice Falhutez, historien de l’art à Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialisé dans le surréalisme et son internationalisation.

Pour réécouter l'émission : http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-peggy-guggenheim-la-folie-de-la-collection-1898-1979-2015-10-24

Issue d’une très riche famille juive de New York, Peggy Guggenheim s’ennuie très tôt dans son enfance dorée. Elle perd son père volage dans le naufrage du Titanic et désormais, non seulement elle s’ennuie, mais en plus elle est malheureuse…De voyages en voyages elle finit par s’installer en France ou elle anime les folles soirées de Montparnasse en cherchant à s’encanailler au milieu des artistes. Elle y rencontre son mari Laurence Vail, ils vivent ensemble une riche vie de bohème entre alcool et avants gardes, ont deux enfants et finissent par divorcer.

Marcel Duchamp va l’initier à l’art moderne puis au surréalisme : elle a enfin trouvé comment dépenser son argent. Elle fréquente tous les artistes du moment et commence à les financer… Mais la guerre approche et avec cette menace nait son désir de collectionner les œuvres d’art comme elle collectionne les histoires d’amour…avec passion, enthousiasme, voire voracité. Elle va réunir « la » collection de référence en ce qui concerne le surréalisme.

Peggy Guggenheim est pleine de complexes et pourtant il est difficile d’exister aux côtés de cette papesse du surréalisme qui vivra une histoire d’amour avec Beckett et une autre avec Max Ernst…Elle a su développer son œil et sera une des premières à exposer Jackson Pollock. Elle finira sa vie dans son palais de Venise, entourée de sa collection devenue incontournable et de ses chiens. Elle est désormais la « dogaressa » dont les lunettes de soleil et les boucles d’oreille sont entrées dans la légende.

Avec

Laurence Tacù, directrice des éditions de l’Herne et auteure de Peggy Guggenheim (Flammarion)

Julie Verlaine, historienne à Paris 1 et auteure de Femmes collectionneuses et mécènes, de 1880 à nos jours (Hazan)

Fabrice Falhutez, historien de l’art à Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialisé dans le surréalisme et son internationalisation.

Pour réécouter l'émission : http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-peggy-guggenheim-la-folie-de-la-collection-1898-1979-2015-10-24

mardi 24 mars 2015

Catalogue de l'exposition Pierre Boulez, 2015, Philharmonie de Paris

"Avignon, 1947", notice d’œuvre parue dans Sarah Barbedette (dir.), Pierre Boulez, Actes Sud / Cité de la musique, 2015.

Lien vers la page de l'éditeur

Lien vers le site de l'exposition

Lien vers la page de l'éditeur

Lien vers le site de l'exposition

lundi 9 mars 2015

Comment Paris a perdu l'idée d'art moderne : les échanges artistiques internationaux depuis 1945

Intervention au séminaire de Christpohe CHARLE, La fabrique des cultures en Europe, XIXe XXe siècles.

L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou

non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon

européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,

littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime

des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes

formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et

de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de

lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la

fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les

institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui

contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables

appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On

essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la

seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à

paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».

L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou

non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon

européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,

littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime

des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes

formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et

de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de

lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la

fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les

institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui

contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables

appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On

essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la

seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à

paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».

Programme du séminaire en 2014-2015

L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou

non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon

européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,

littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime

des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes

formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et

de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de

lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la

fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les

institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui

contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables

appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On

essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la

seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à

paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».

L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou

non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon

européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,

littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime

des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes

formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et

de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de

lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la

fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les

institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui

contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables

appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On

essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la

seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à

paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».Programme du séminaire en 2014-2015

lundi 2 mars 2015

Les galeries d'art (tout) contre le musée, 1945-1970

Intervention au séminaire de Master de Marie Gispert, Histoire de l'art, Université Paris 1 PAnthéon-Sorbonne

Vendredi 6 mars, 9h-11h, salle Demargne

Résumé : Cette intervention portera sur les relations ambivalentes qu'entretiennent les galeries d'art avec le musée comme institution, durant les 25 ans qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L'hostilité déclarée n'exclut pas une adhésion aux critères de consécration...

Vendredi 6 mars, 9h-11h, salle Demargne

Résumé : Cette intervention portera sur les relations ambivalentes qu'entretiennent les galeries d'art avec le musée comme institution, durant les 25 ans qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L'hostilité déclarée n'exclut pas une adhésion aux critères de consécration...

jeudi 19 février 2015

Femmes dans les expositions internationales 1878-1937 - vidéos du colloque

Les vidéos de la totalité du colloque "femmes dans les expositions

internationales 1878-1937" (présentation , communications, discussions,

conclusions) ainsi que le programme sont maintenant disponibles en

ligne; les vidéos sont disponibles sur le site du LARCA, Paris Diderot

1. sur la page d'accueil du LARCA

http://www.univ-paris-diderot.

2. et sous l'onglet recherche, LARCA

http://www.univ-paris-diderot.

3. ainsi que sur le site de plurigenre/ IHP/ Paris Diderot.: http://plurigenre.hypotheses.

Ce colloque s'est tenu à Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 , le 23- 24 octobre 2014, organisé par rebecca.rogers@parisdescartes.

1. sur la page d'accueil du LARCA

http://www.univ-paris-diderot.

2. et sous l'onglet recherche, LARCA

http://www.univ-paris-diderot.

3. ainsi que sur le site de plurigenre/ IHP/ Paris Diderot.: http://plurigenre.hypotheses.

Ce colloque s'est tenu à Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 , le 23- 24 octobre 2014, organisé par rebecca.rogers@parisdescartes.

Ce

colloque, réalisé dans le cadre de l’action structurante « PluriGenre

» de l’Institut des Humanités de Paris (université Paris Diderot), a

reçu le soutien des organismes suivants : L’Institut des Humanités de

Paris, l’Institut des études avancées de Paris, la Ville de Paris,

l’Institut Émilie du Châtelet, l’université Paris Descartes, le MAGE et

les laboratoires de recherche LARCA (université Paris Diderot),

Cerlis (université Paris Descartes), Présage (Sciences Po).

dimanche 25 janvier 2015

Marais en héritage / Marais renouvelé (atelier recherche Master / Musée Carnavalet)

Master Histoire des sociétés occidentales contemporaines, Centre

d’histoire sociale du vingtième siècle, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Master Urbanisme-Aménagement, Institut d'urbanisme de Paris, Université

de Paris Est-Créteil, M2 Spécialité « Espaces urbains et démarches de

projet », Atelier Recherche

Présentation des travaux

Marais en

héritage / Marais renouvelé

le mercredi 28 janvier 2015, de

9h à 14h

Musée Carnavalet

Accès par le 29 rue de Sévigné, métro Saint-Paul-Le Marais, Salon

Bouvier

(NB : carte d’identité demandée à l’entrée)

À la

demande du musée Carnavalet et dans l’objectif de réaliser une exposition sur

la mémoire des lieux et la transformation du quartier depuis sa sauvegarde et

mise en valeur, les étudiants ont réalisé des enquêtes sur un certain nombre

d’immeubles et de lieux. Les étudiants de Paris 1 présenteront les résultats de

leur recherche historique. Les étudiantes de Paris Est en urbanisme

soutiendront un travail d’enquête et de restitution de lieux du quartier. Le

Musée pourra utiliser, dans le cadre de l’exposition, les matériaux collectés

par les étudiants.

9h : Accueil et présentation :

Valérie

Guillaume (directrice du Musée Carnavalet) et Noémie Giard (responsable de

l’action culturelle, Musée Carnavalet)

Julie

Verlaine et Charlotte Vorms (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nathan

Belval et Laurent Coudroy de Lille (Institut d’Urbanisme de Paris).

9h30-11h30 : Première

session :

Marie

Chamard, Elise Druart : Rue du Figuier – place Roger Priou-Valjean

Maeva

Baron, Marine Costille, Tiphaine Joyeux : Passage Charlemagne (119 rue

Saint-Antoine, 16 rue Charlemagne)

Jeanne

Beaucé, Gautier Sayetta-Audra : École 40 rue des Archives

Laurène

Prata, Pierre-Marie Vautier : 14-16 rue des Rosiers

Jeanne

Dufranc, Diane Claude (Institut d’urbanisme de Paris-UPEC) : Ambiances et

urbanisme dans le Marais

Pause

11h45-13h : Seconde session :

Carla

Brizzi, Hélène Duret : 66 rue Turenne

Clémence

Da Costa, Pauline Hugot : 78 rue du Temple

Nathan

Gallo, Romain Métairie : Marché des Enfants rouges

13h-14h : cocktail déjeunatoire

Le jury pour l’Institut d’Urbanisme de Paris sera

composé de : Institut d’Urbanisme de Paris et

Lab’urba : Nathan Belval, moniteur, Laurent Coudroy de Lille, Maître de

conférences UPEC-IUP, Morgane Delarc, Doctorante ; Université de Paris

1 : Julie Verlaine et Charlotte Vorms, maîtres de conférences ; Musée

Carnavalet : Valérie Guillaume, directrice, Noémie Giard, responsable du

service d’action culturelle. Invité : Juca Villaschi professeur au

Departamento de Turismo-Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade

Federal de Ouro Preto (Brésil).

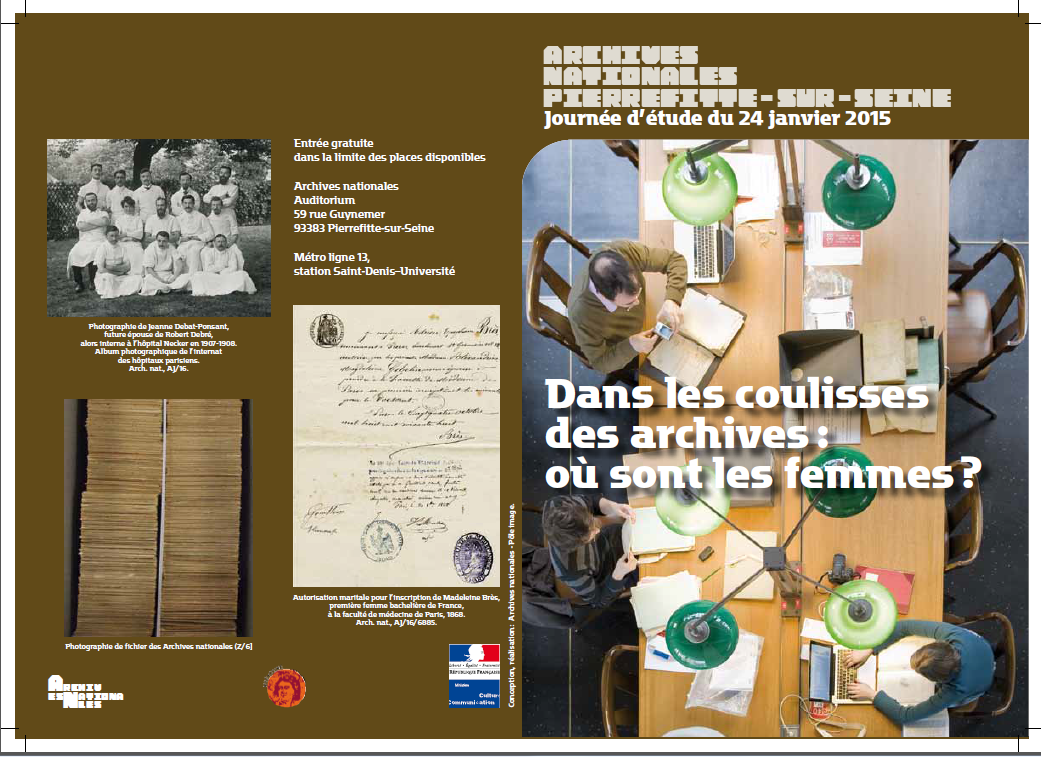

Dans les coulisses des archives : où sont les femmes ?

Journée d'étude de l'Association Mnémosyne, aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine), le 24 janvier 2015

Les débats ont été filmés et les vidéos seront prochainement disponibles sur le site de Mnémosyne : http://mnemosyne.asso.fr

Les débats ont été filmés et les vidéos seront prochainement disponibles sur le site de Mnémosyne : http://mnemosyne.asso.fr

vendredi 16 janvier 2015

Le Musée face au veuvage

Julie Verlaine, « Le musée

face au veuvage : reconnaissance et postérité des artistes abstraits après 1945

», intervention à la journée d’études Veuves, veufs et veuvages en Europe du

XIXe siècle au XXIe siècle, Bordeaux, Université Bordeaux 3, 5 décembre 2014.

Programme complet : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/IMG/pdf/programmecahdversionfinale.pdf

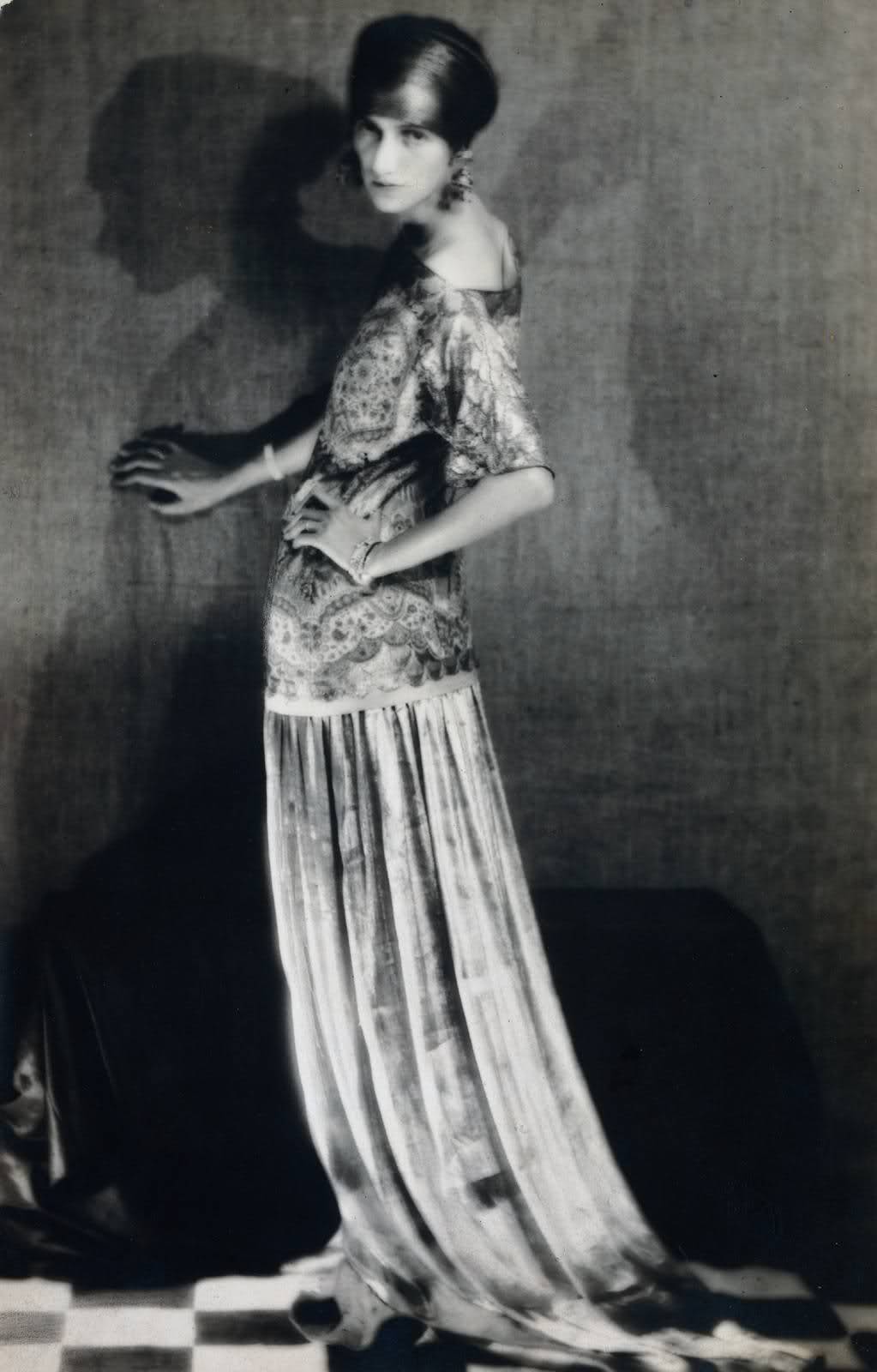

83, Quai d’Orsay. Vitrine ou écrin de la collection Delubac ?

« 83,

Quai d’Orsay. Vitrine ou écrin de la collection Delubac ? » article dans Jacqueline Delubac. Le choix de la

modernité, Rodin, Lam, Picasso, Bacon, catalogue d’exposition, Lyon, Actes

Sud / Musée des Beaux-arts de Lyon, 2014, p. 129-148.

Premières lignes

« Voilà ce que j'ai choisi, toujours seule,

finalement ! » C’est avec ces mots que Jacqueline Delubac, à la fin de sa

vie, accueille les curieux, journalistes, amateurs d’art et apprentis

collectionneurs, dans son splendide appartement parisien du 83, quai d’Orsay,

dans le septième arrondissement. Là se donne à voir une collection d’art de

taille modeste, mais de grande qualité, fortement déterminée par les goûts, les

souvenirs et la personnalité de sa propriétaire. Loin des collections

encyclopédiques, qui cherchent à représenter au mieux une période ou un motif

de l’histoire de l’art, loin également des collections narcissiques, composées

en majeure partie de portraits et d’objets liés à l’existence de la

collectionneuse, la collection assemblée par Jacqueline Delubac est un moyen

d’affirmer sa passion pour l’art, d’exprimer sa conception du beau et trouver un

épanouissement personnel distinct mais complémentaire de celui que lui a apporté

sa carrière de vedette. Le temps apaisé de la collection suit celui, bien plus

frénétique, des performances théâtrales et cinématographiques. Et c’est encore

plus tardivement, après plus d’un quart de siècle passé à collectionner en

toute discrétion, que Jacqueline Delubac ouvre les portes de son appartement. La

collectionneuse est désormais assez sûre de son goût pour y autoriser les

reportages photographiques ; ces images d’époque ont aujourd’hui valeur de

sources iconographiques exceptionnelles témoignant de la présentation des

œuvres in situ.

.

Inscription à :

Articles (Atom)